|

|

% n; I: Z W5 E. ^ 终南

R3 G* F) l2 t& Q 终南山上何所有?满眼山楸和梅树。

1 G) W4 r/ o; D. p 有位君子到此地,穿着锦衣狐皮服。) [7 S7 _5 P) W2 z8 V

脸色红润像涂丹,莫非他来做君主?

5 b3 Z1 c/ Q, }# S7 Z- ]- Q0 z6 X; y8 S+ V) o3 l

什么长在南山上?满眼杞树和梨棠。3 q; B! @& o9 e! w7 r

有位君子到此地,穿着绣衣五彩裳。4 j1 I! W! k8 ~3 ^. A$ o; V' M

身上佩玉叮当响,富贵长寿莫相忘!! K1 {+ H. L7 I% v& K; |; F

原诗:《诗经.秦风.终南》. H* H ?# U% r$ z8 E+ |

终南何有?有条有梅。君子至止,锦衣狐裘。颜如渥丹,其君也哉!

u. w# p% R0 r2 C# y 终南何有?有纪有堂。君子至止,黻衣绣裳。佩玉将将,寿考不忘!. E; R/ ^' P4 U. _: ], K" f

注释:# O' a( P K- |! g! e- [

(1)渥(wò):涂。丹:赤石制的红色颜料,今名朱砂。

* f6 j8 t9 ], B (2)纪、堂:是两种树名,即杞柳和棠梨。

# C( L, K; |4 v6 G% ?0 W (3)黻(fú)衣:黑色青色花纹相间的上衣。绣裳:五彩绣成的下裳。当时都是贵族服装。

6 ^* D( m$ J6 N1 Y: v: [% ]沧海诗评:

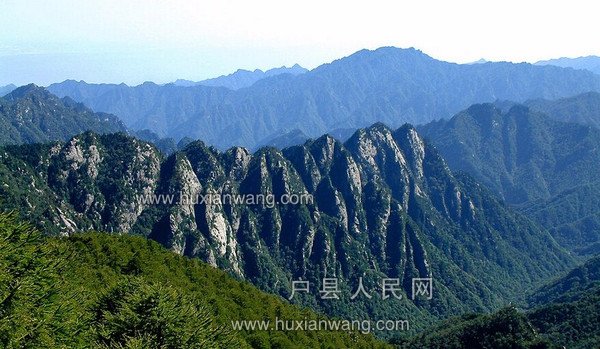

" J& {4 p. ]( N; y; O1 C0 X; j$ c 终南山又名太乙山、地肺山、周南山,简称南山,位于秦岭山脉中段,东起盛产美玉的蓝田县,西至秦岭主峰太白山,横跨蓝田、长安、户县、周至、眉县等县,东西长约230千米,是中国南北天然的地质、地理、生态、气候、环境乃至人文的分界线,素有“中国天然动物园”“亚洲天然植物园”“天下第一福地”的美称。

8 D3 \" m# f3 E1 E i 如果把黄河比作中华民族的母亲河,秦岭就应该是中华民族的父亲山。可以毫不夸张地说,没有哪一座山脉像秦岭这样哺育着中华文明的进程,也没有哪一座山脉像秦岭这样深刻地影响着中华文明的进程。它被称为中华龙脉,当之无愧。而秦岭的得名,则因为它主要在陕西,而这里是秦国故地。

) c! A! p# k0 G- N0 W 秦国是从什么时候走上历史舞台的?说来话长。话说武王伐纣,建立周朝,成、康继之,空前强盛。九传到厉王,暴虐无道,为国人所杀。周召共和,成为中国人文史的开端。宣王中兴,重新振作。第十一代国君幽王即位之后,昏庸无道,宠幸美女褒姒,将申后打入冷宫,太子宜臼废为庶人。立褒姒为后,褒姒之子伯服为太子。为博褒姒一笑,烽火戏诸侯。国舅申侯见太子被逐,自身危机,于是向犬戎借兵,攻入镐京。烽火失效,幽王在骊山被杀。犬戎盘踞京城,奸淫烧杀,祸害百姓,申侯成了引狼入室的千古罪人。为了赶走犬戎,愧悔交加的申侯写信向诸侯求救。郑、卫、晋、秦四君闻讯,领兵前来,齐心协力,击败了犬戎,立宜臼为国君,这就是周平王。平王即位之后,府库空虚,宫室残破,犬戎又不断袭扰,于是,决定迁都洛邑。秦襄公嬴平亲自领兵,护送平王东迁。秦本是附属于诸侯的附庸,为周室养马,没有爵位,因为秦襄公平戎有功,护驾辛劳,周平王才封秦为伯爵,列为诸侯,并下令说:岐、丰之地,被犬戎侵占,你若能驱逐犬戎,这些地方就全部赏赐给你。这虽然像一张空头支票,却让秦襄公名正言顺,获得了讨戎夺地的合法性。秦襄公受命之后,整顿兵马,奋勇抗敌,不到三年,就将犬戎彻底击溃,夺回了岐、丰一带的全部土地,辟地千里。秦国在秦襄公的手里崛起,从不起眼的附庸一跃而为独霸一方的诸侯,令人刮目相看的大国。0 F* G& f, h: [' ?2 Z! e

这首《终南》,是周地人民为劝戒秦襄公而作。秦襄公受到平王的封赏,穿着诸侯气派的礼服,刚刚来到周朝故地。周室遗民看到服饰华美、相貌堂堂的襄公,既有一种新鲜感,又免不了猜测:平王走了,周王室的大小官员跟着走了,这位衣冠楚楚的君子,就是管辖我们的新的主人吗?他值得信任和爱戴吗?如果他真是一位好君主,那么,我们祝愿他富贵长寿,同时也希望他不要忘了,这里曾是周王的土地和百姓。两章诗都以终南山起兴,终南山巍峨高大,为万众仰慕。终南山有丰富的物产,尤以根深叶茂的林木为代表。这似乎在告诉襄王:这是一片神奇伟大的土地,而王都之民也是藏龙卧虎,请你好好想一想:你的品德和才能,能否配得上这里伟大的土地和人民?你只有修德爱民,不负众望,才能与名山的地位相媲美。/ o) w5 ~2 m2 |! e8 H

值得庆幸的是,秦襄公和他的后代,没有辜负王都遗民们的劝诫和期望,他们励精图治,发愤图强,开疆拓土,富国强兵,最终建立了空前绝后的大秦帝国,让秦岭、终南增添了别样的伟岸。

6 [" Q; q( K. U1 m6 b' H

, a9 w# P4 d o8 Z w; P |

-

-

|

陕公网安备 61012502000158号

陕公网安备 61012502000158号